Главная артерия Северного района в Воронеже – Московский проспект. Он сливается с одной из крупнейших трасс России «М-4-Дон».

А как эта дорога называлась раньше? В советские годы «Задонское шоссе». До революции «Московский тракт». Шли века, менялись названия дороги и сам маршрут вдоль Дона. Движение там не затихало никогда. А вот когда оно началось? Почему люди избрали именно этот путь с юга к центру России? Какое значение он имел для Воронежа и всей страны?

1000 лет назад Верхнее Подонье вдавалось в Дикое Поле. То есть, междуречье Дона и реки Воронеж клином врезалось в лесостепные и степные территории, и потому стояло на пути степных кочевников. Те ради добычи шли к городам Северо-Восточной Древней Руси.

Половцы

Сменялись эпохи, менялись и имена степных кочевников: хазары, печенеги, половцы. Они нападали на Русь еще тогда, когда ее княжеской столицей был Киев. Он тоже стоял у границы лесов и степей. Оттого его князья перенесли «стол» в более безопасное место – «Залескую украйну». В ту пору «украйнами» (от: «У КРАЯ», «С КРАЮ»), то есть пограничьем заселенной и освоенной земли русские величали земли, соседние с другими странами или с морским побережьем.

Печенег

Слыла такой в те века и Владимиро-Суздалльская земля. Залесской украйной киевские русичи звали ее потому, что туда им приходилось добираться через Брянские леса. Степняки еще мало нападали на Залесье. Но в 12 в. оно переживало подъем, благодаря близости к одному из основных центров Поволжья - Волжской Булгарии (ныне территория Татарстана), и вскоре половцы нашли дорогу к северным русским городам.

Приходили из степи к местам близ впадения Воронежа в Дон. Переправившись, «ныряли» в покрытое лесом пространство вдоль двух рек. Скрываясь в нем, появлялись на севере, врасплох застигая жителей. «Междуречье» служило для степняков и преградой, и скрытой тропой. И стало серьезно досаждать русским на севере. Требовалось перекрыть его крепостями у переправ.

Но кто это сделает? По разным подсчетам, Русь тогда населяло всего 2-2,5 млн. человек. Помогало то, что уже в 9-12 вв. Придонье заселялось славяно-русским элементом из Преднепровья, из современной Черниговской и ряда соседних с ней областей. Наш великий исследователь древности, профессор ВГУ В. Загоровский отмечал: переселенцы основали здесь новые укрепленные города, присвоив многим из них названия своих прежних.

В ряде русских областей, входивших в Черниговское княжество, и теперь сохранились топонимы, созвучные нашим: Ромны - Рамонь, Липск – Липецк. В Сумской области нынешней Украины, граничащей с Черниговской, есть и поселок Воронеж. Помимо него, в бассейне Днепра имеется много городов с типичным окончанием на «ж»: Лютеж, Несвиж, Фатеж.

Зачем черниговцы ушли из родных мест? Возможно, спасались от набегов. С другой стороны, при всем малолюдстве, пространства Руси были велики. А осваивали их в основном подсечным земледелием. Русичи приходили на новое место, «подсекали» лес, корчевали пни, все сжигали, и только затем пахали и сеяли очищенную землю. Года три удобренная пеплом «целина» давала хороший урожай. Потом иссякала и уже не могла кормить выросшее на хорошем урожае поселение. И лет через десять часть людей снималась с обжитого места - переселенцы шли дальше, в другое свободное место и начинали все снова. Из-за такой экстенсивной агрономии и покрывали сотни верст за несколько поколений.

Дон стал для переселенцев естественным рубежом со степью на юго-западе, а на юго-востоке – река Воронеж. Таким, где набег нельзя было «проВОРОНить». Есть мнение, что отсюда и появилось слово «Воронеж», якобы переиначенное с мордовского «ВЕРЮНИЖ» («граница лесов»). Однако, в последние годы историки склоняются к иному мнению, исходящему из традиций славянской топонимики: корень «ворон» у славян значил «темный», а название новым городам давали основывавшие их переселенцы, в данном случае – русичи из Черниговского княжества. В низовьях Воронежа произрастали дубравы – «темнолесье» в русской традиции. Их остатки – это и есть нынешний лесной массив «Воронежская нагорная дубрава», примыкающий к нашему Северному району.

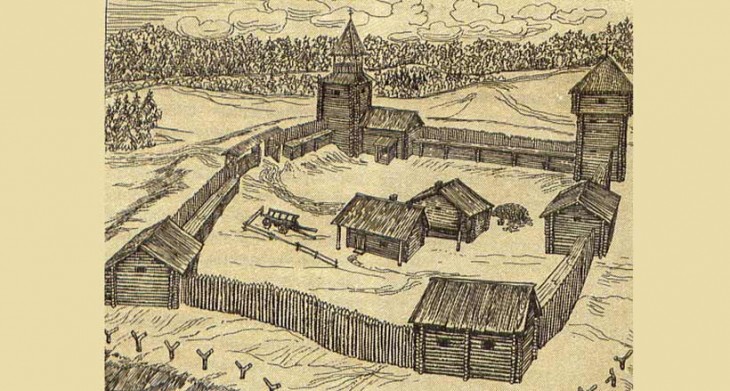

Постоянно ожидая набегов из степи, новопоселенцы ставили крепости. При слове «крепость» современному человеку представляется нечто вроде настоящего замка с башнями и куртинами. Но земледельцы-передвижники нигде подолгу не задерживались. И укрепления делали в виде «острогов». Это частокол из толстых бревен на земляном валу, окружающий склады и общинные дома. Лишь крупные города имели бревенчатые стены, собранные из «клетей», то есть деревянных каркасов, засыпанных грунтом.

А защита малых поселений больше напоминала забор. В землю глубоко вкапывали толстые концы бревен («комли»). А в небо смотрели, ощерившись «зубцами», очищенные от ветвей и заостренные концы. По обратной аналогии с «комлями» они назывались «кремли». Видно, отсюда и возникло слово «кремль».

Позднее, уже в 16-17 веках, во время русской колонизации Урала и Зауралья, остроги распространились и в Сибири. Продвигаясь к Тихому океану со скоростью 20-30 верст в год, пришедшие с Дона и Запорожья казаки не строили серьезных крепостей – не до этого было. Использовались остроги русскими переселенцами даже в Северной Америке времен «покорения Дикого Запада».

Острог

Наверное, таким «острогом» был и древний Воронеж, существовавший в наших местах еще до Батыева нашествия. Известный ученый Л. Тихомиров писал: летопись упоминает наш город в записи под 1177 годом – а это значит, что город существовал и раньше, ведь летописи содержали упоминания только самых важных событий. Вероятным местонахождением древнего Воронежа называют Хазарское городище в северной части нынешнего города.

Есть такой город и на карте 13 века, которую опубликовал в начале 19 века известный архивист А.Мусин-Пушкин – у него Воронеж обозначен при слиянии одноименной реки и Дона. Заметим, что Мусин-Пушкин явил свету «Слово о Полку Игореве», а герой «Слова» князь Игорь правил Новгород-Северским, который как раз входил в Черниговское княжество.

Владимиро-Суздальщина и Булгария привлекали внимание не одних половцев – и монголов тоже. Историки утверждают: те уже за несколько десятилетий до нападения на обе страны засылали в них купцов-разведчиков. Шпионы высматривали достаток городов, крепость их стен и короткие, удобные к ним пути.

Монгольская латная конница

Показательно: в конце 1237 г. Батый направил основные силы сперва на Северо-Восток Руси, хотя ее Юг раскинулся в степной и лесостепной зоне – раздолье коннице монголов! И все же, батыева орда пришла туда позже.

В Булгарию, которая почти граничила с Владимиро-Суздальским княжеством, хан отправил лишь часть войска. Он учел сведения тех купцов, и не принял булгарский маршрут из-за лесисто-болотистой местности, малопроходимой для степных лошадей и кибиток.

Двинулся к Владимиру через Рязанщину. Та уже выделилась, вместе с Подоньем, из Черниговского княжения. Летопись гласит: «царь Батыга пришел на реку Воронеж и ста на ней». Там же состоялась его битва с рязанцами, в которой русские полки погибли. Как и поселения нашего края. Сотни лет о них не было никаких упоминаний.

Русские города возникают на Подонщине вновь, только когда к югу от усилившейся Московской Руси начали строить «засечные черты». Как видно, те повторяли систему укреплений, имевшуюся ранее. А дорога на новую столицу, в общем совпадающая с «М-4», прикрывалась крепостями примерно так же, как до Батыя. Тогда наш край стал щитом Северо-Восточной Руси.

- Голоса: (0%)

- Голоса: (0%)

| Всего голосов: | |

| Первый голос: | |

| Последний голос: |

Комментарии

Вот так-то. А за статью спасибо, конечно.